Críticas

PRISCILLA – A “suspeita mente” de um superastro | Crítica do Neófito

Muito antes de existir essa denominação, Sofia Coppola, filha do grande Francis Ford Coppola, sofreu um verdadeiro e massacrante do que hoje se chama “cancelamento”, graças à sua irregular e vacilante interpretação de Mary Corleone, filha do temido Michael Corleone, em O Poderoso Chefão 3 (1990). Este fiasco pode ser atribuído à aposta feita por seu cineasta-genitor, de que ela não se sentiria intimidada e/ou ofuscada por dividir tela com Al Pacino, Andy Garcia, Diane Keaton e outros monstros do cinema hollywoodiano.

Abandonando a traumatizada carreira de atriz (a não ser em pontas obscuras, como a personagem Saché, de Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma), Sofia resolveu, literalmente, mudar de lado, passando a trabalhar atrás das câmeras, tornando-se, a partir daí, uma das mais relevantes cineastas da contemporaneidade, responsável por produções icônicas, tais como Virgens Suicidas (1999) e Encontros e Desencontros (2003), apenas para citar duas.

Uma característica marcante da filmografia de Sofia é o modo sensível como trata seus personagens, em especial as femininas, às quais são tratadas quase com certa idealização. Em Maria Antonieta (2006), por exemplo, a personagem – real! – é retratada como uma adolescente moderna, subitamente jogada, através de algum tipo de túnel do tempo, numa situação completamente inusitada e fora de sua capacidade de processamento, deslumbrando-se com todo o glamour de uma realeza desconectada do mundo à sua volta. Era quase uma diva pop, cada vez mais consumida pelas benesses do poder quase absoluto, até (literalmente, no caso) perder a cabeça.

Sofia, agora, lança sua mais nova obra, cercada de algumas polêmicas, mas merecedora de toda a atenção e de muitas críticas positivas (82% no Rotten Tomatoes). Trata-se de Priscilla, cinebiografia de Priscilla Presley, esposa do quase mitológico Elvis Presley, entre os anos de 1967 a 1972, mas que viveu com o astro do rock – na famosa Graceland – desde 1962, tendo-o conhecido em 1959, quando tinha apenas 14 anos (talvez, muitos se lembrem dela como a “mocinha” Jane Spencer, que ela interpretou nas escrachadas comédias da franquia Corra Que a Polícia Vem Aí).

O filme, em verdade, foca-se na narrativa do abusivo relacionamento entre Priscilla e Elvis, com algumas liberdades e omissões estratégicas que valorizam a persona de heroína da personagem, como o caso amoroso que Priscilla manteve com seu professor de caratê, Mike Stone, no último ano de seu casamento que, por sua vez, havia começado a degringolar a partir de 1968, quando do nascimento da filha do casal, Lisa Marie Presley (mais conhecida pelo tórrido casamento com outro astro musical, Michael Jackson, de 1994 a meados de 1996).

De adolescente apaixonada pelo ícone da música mundial – capaz de fazer com que freiras dissessem que seus quadris eram abençoados por Deus – Priscilla foi, pouco a pouco, percebendo que se encontrava presa numa relação que, atualmente, seria muito facilmente definida como abusiva, mas que, na época, era perfeitamente “aceitável”. O Elvis Presley retratado no filme é um homem deslumbrado por seu próprio sucesso e projeção; megalomaníaco (com relação a religião, espiritualidade, música, comportamento etc.); extremamente controlador – que definia das roupas ao delineador que ela deveria usar, bem como quando e como poderiam transar –; mentalmente instável; explicitamente infiel, mas que exigia da esposa-bibelô a aceitação inquestionável de todos esses comportamentos como a única forma de tê-lo a seu lado (afinal, um superastro teria certas exigências públicas do “cargo”, como manter relacionamentos com outras celebridades).

Apesar de sempre afirmar que Priscilla era a única que ele realmente amava, o Elvis do filme, na verdade, não via nela uma “mulher”, mas um brinquedo do qual poderia dispor, vestir e utilizar quando e como bem entendesse (como na famosa música Barbie Girl, do Aqua). Em troca, ela tinha riqueza, glamour, ainda que restrita, primeiro ao anonimato (nem no jardim de Graceland ela podia ficar livremente nos primeiros anos), depois, ao papel de esposa de astro.

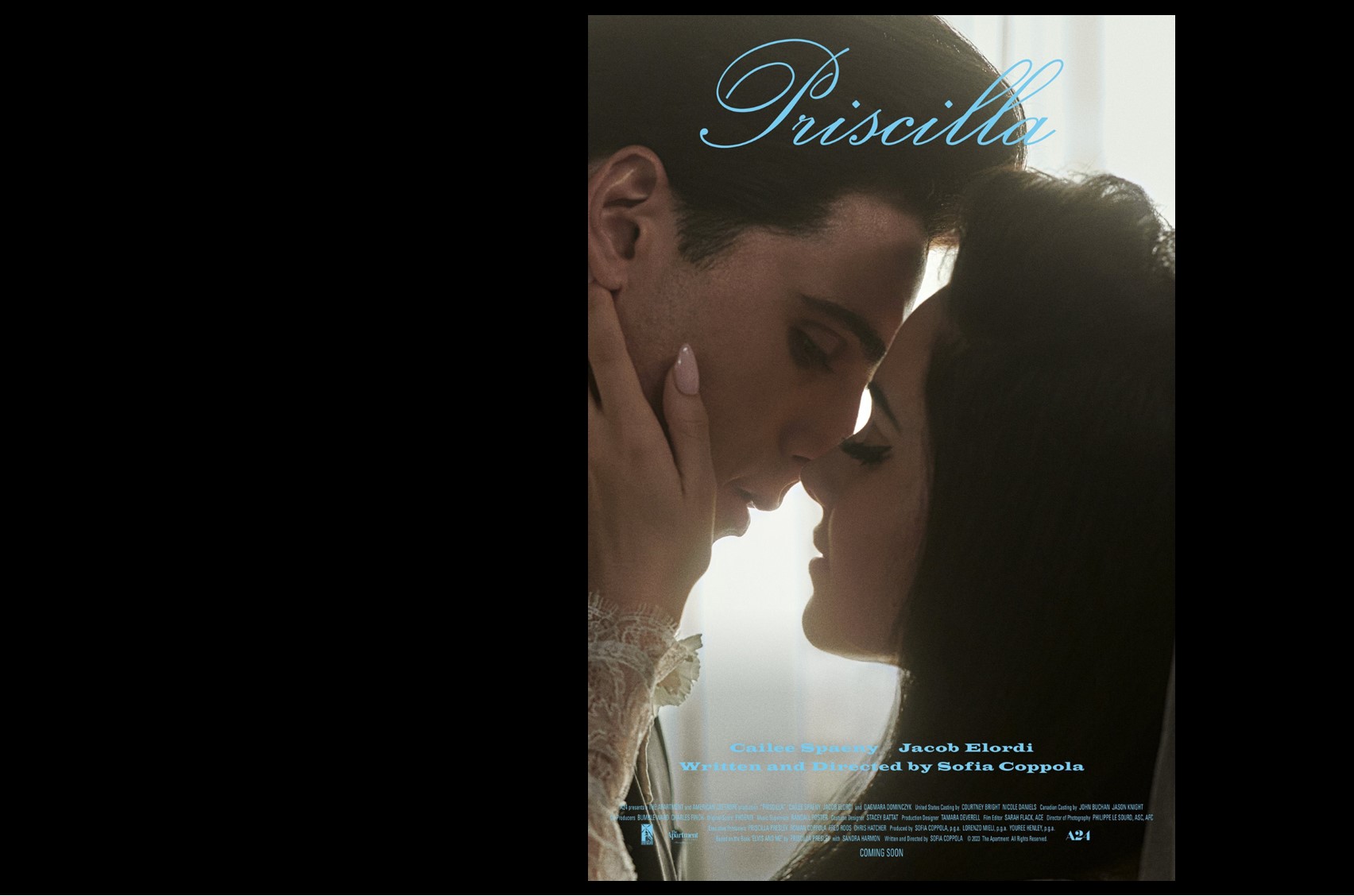

Foto: Divulgação (“e viveram (in)felizes para sempre”)

Foto: Divulgação (“e viveram (in)felizes para sempre”)

Claro que Priscilla também tirava proveito de sua situação em algumas oportunidades – experimentando drogas, jogando em cassinos, ganhando carros de luxo, trocando convites para festas junto de Elvis em troca de cola nas provas do hight school etc. –, ou seja, ela não era santa; mas, no geral, é retratada como o arquétipo da típica mulher dos anos 1950-60, extremamente oprimida, sem direito a expressar o próprio desejo (sexual e identitário, inclusive). Mais do que isso, Priscilla é símbolo da atemporal opressão feminina por parte da misoginia e machismos estruturais ainda hoje em vigor na sociedade contemporânea, mas que era normalizado na época em que manteve relacionamento com Elvis.

A direção de Sofia é singela, bela e suave. Impedida de usar as músicas de Elvis em sua trilha sonora – proibição oriunda de Lisa Marie Presley (falecida em janeiro de 2023), legítima herdeira dos direitos sobre a obra do pai, mas que não ficou nada satisfeita em vê-lo retratado de forma tão pouco lisonjeira – a cineasta viaja por várias canções de época, que acabam por ajudar na composição da passagem do tempo e na ambientação (apenas duas músicas associadas – mas não pertencentes – a Elvis aparecem, incidentalmente, em dois breves momentos do filme).

A direção de arte é impecável, bem como o cuidado com figurinos, reconstrução de época e reprodução de cenas reais publicizadas da vida do casal. Mas o grande destaque, como de costume, vai para a direção de atores, os quais se mostram impecáveis na proposta da produção.

A ainda novata e lindíssima Cailee Spaeny segura as pontas como a heroína da vez de Sofia Coppola, conseguindo transmitir toda a confusão de sentimentos pelos quais a personagem passa, entre o amor de Priscilla por Elvis; o temor (até por sua integridade física), graças ao temperamento imprevisível, irascível e às vezes cruel do companheiro de uma década; e a sensação de estar sendo jogada de lado para o outro como mero objeto nas mãos do amado. Sua transformação física – de adolescente a mãe – é muito bem conduzida, com mudanças não apenas de figurino, maquiagem e cabelo, mas pelo olhar que, aos poucos, vai visivelmente se mostrando mais amadurecido.

Jacob Elordi, por sua vez – o qual merece aplausos por suas escolhas artísticas, nas quais tenta fugir do estereótipo fácil do galã lindo, mas vazio – está ótimo como Elvis: difícil não odiar e amar sua caracterização, tanto pelos aspectos exteriores (sotaque, inflexão de voz, postura física, roupa, cabelo etc.), quanto pelas camadas de fragilidade emocional e mental que sugere terem existido na mente do Rei do Rock, ao mesmo tempo que revela o caráter megalomaníaco do astro. O Elvis de Priscilla é um homem capaz de gestos aparentemente sinceros de carinho, mas, quase sempre, dissimuladores de sua personalidade altamente controladora e opressiva. Uma composição difícil e incômoda, mas que o ator encara de frente. Difícil não comparar essa caracterização com a de Austin Butler, no filme Elvis, de Baz Luhrmann.

Aliás, pode-se até dizer que Sofia Coppola resolveu fazer uma espécie de filme-resposta ou o contraponto ao filme de Luhrmann, no qual Elvis Presley é tratado como se fosse uma força da natureza ou um ente quase sobrenatural, fato que, de certa forma, justificaria os caminhos obscuros pelos quais ele escolheu seguir.

Por fim, há que se dar destaque para a fotografia de Philippe Le Sourd, capaz de reproduzir as tonalidades pastéis predominantes nos anos 50, as cores espalhafatosas dos anos 70, paletas que lembram as filmagens caseiras realmente realizadas pela família Presley, as passagens de tempo e, principalmente a descida ao inferno de Elvis, graças à utilização do púrpura até o vermelho sangue (a mesma do icônico lenço que jogava na plateia) para mostrar, primeiramente, as viagens psicodélicas do astro e, por fim, sua decadência moral definitiva.

Romantizando – um pouco excessivamente, talvez – a figura de Priscilla, que deixa de ser um personagem real para se tornar um arquétipo feminino, Sofia Coppola entrega um filme realmente sensível e bonito de se ver, meticulosamente pensado, dirigido, editado e trabalhado, inflexível no tratamento de um astro tão idealizado como Elvis Presley, mas que, justamente por suas intenções, num mundo atual tão chegado ao reacionarismo, deve ficar restrito aos circuitos de festivais de cinema, recebendo boas notas da crítica especializada, mas com pouca repercussão diante do público em geral.

Até a próxima, tripulantes!

Foto: Divulgação (pobre menina rica)

Foto: Divulgação (pobre menina rica)

Nota: 3,5 / 5 (muito bom)

SIGA-NOS nas redes sociais:

FACEBOOK: facebook.com/nerdtripoficial

TWITTER: https://twitter.com/Nerdtrip1

INSTAGRAM:https://www.instagram.com/nerdtripoficial/

TIKTOK:https://www.tiktok.com/@nerdtripoficial?lang=pt-BR

YOUTUBE:https://www.youtube.com/c/NerdtripOficial

VISITE NOSSO SITE: www.nerdtrip.com.br

Leia também:

REACHER S02 – Episódios 1, 2 e 3: A melhor série dos anos 80 nunca feita | Crítica do Neófito

BATALHA DE NATAL | Eddie Murphy estreia comédia sazonal em streaming

A FUGA DAS GALINHAS 2 I Mais ação, menos impacto (com spoiler)

NAPOLEÃO: O grande pequeno homem | Crítica do Neófito